GLI ETRUSCHI

Nel IX secolo a.C., in un’area geografica molto vasta, chiamata Etruria (corrispondente all’odierna Toscana, Umbria occidentale, Lazio settentrionale e centrale, parte dell’Emilia-Romagna, della Lombardia sud-orientale, del Veneto meridionale, della Corsica, e della Campania), nasceva la civiltà etrusca.

La prima fase della civiltà etrusca è detta villanoviana, mentre la fase finale coincide con la presa di Veio da parte dei Romani (396 a.C.) e si conclude nel 27 a.C., con l’ascesa al trono dell’imperatore Augusto. Anche Roma fu governata da sovrani etruschi fra il VII e il VI secolo: Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo.

Gli Etruschi erano una popolazione dedita all’arte marinara e al commercio di manufatti (ceramiche, gioielli, sculture). Periodicamente si recavano in Oriente per la vendita di questi prodotti, per questo oggi si trovano tracce di reperti etruschi anche in Anatolia (attuale Turchia). Non solo: nel DNA dei turchi ci sarebbe anche traccia della presenza etrusca, in pratica Turchi ed Etruschi erano parenti. Infine, sempre grazie alle analisi del DNA compiute recentemente, gli Etruschi erano autoctoni della penisola italica. A confondere gli studiosi è la notevole influenza esercitata dalla cultura greca su quella etrusca. Per gli aristocratici etruschi, infatti, avvicinarsi alla “vita greca” era considerato un segno di grande prestigio.

Gli Etruschi convertivano i guadagni del loro ricco commercio in proprietà terriere e a questo si deve anche l’espansione territoriale nel centro Italia e l’altissimo numero di città da loro fondate, fra le quali Arezzo, Caere (Cerveteri), Chiusi, Volsinii (Orvieto), Populonia, Roselle, Tarquinia, Veio, Vetulonia, Perugia, Volterra, Vulci), fra VII e il VI secolo a.C., epoca coincidente con la presenza greca nell’Italia meridionale. Allo stesso modo, avevano una particolare predilezione per le belle architetture, alla base delle quali c’era il modulo dell’arco e altre soluzioni mutuate dal mondo ellenistico.

Il tempio etrusco

La nascita di una città per gli Etruschi era un atto sacro e veniva affidato a sacerdoti chiamati àuguri, che si occupavano della selezione delle aree da destinare alle funzioni religiose e di quelle dedicate alla residenza. Il fulcro dell’area sacra coincideva con il tempio, sempre dedicato a una divinità sin dal momento della creazione della città, perciò la comunità si configurava idealmente nella stessa divinità e si radicava intimamente con il territorio fisico sorto intorno al tempio. Uno stesso tempio poteva essere dedicato a più divinità, ad ognuna delle quali veniva riservata una cella apposita. L’ordine architettonico di riferimento era quello tuscanico, versione etrusca dell’ordine dorico. La vera differenza con l’architettura greca consisteva nelle decorazioni in terracotta (fregi, acroteri, antefisse, cornici…). Persino le sculture venivano realizzate in terracotta, come la lastra dei Sette contro Tebe o la statua dell’Apollo di Veio o il Sarcofago dei coniugi di Caere.

Il rapporto con la religione

Particolare anche la loro spiritualità e il rapporto con la religione. Questo antico popolo concepiva l’aldilà come un mondo popolato da potenti mostri, chiamati divinità, che potevano essere tenuti a bada solo con offerte votive. Ma non bastava: bisognava interpretare i segni della loro volontà se non si voleva incorrere in feroci punizioni. Per questo esisteva una classe di sacerdoti ricchi e potenti che praticava la divinazione, ovvero l’arte d’interpretare il pensiero degli dei.

Gli Etruschi credevano nella sopravvivenza del defunto nell’aldilà ed è per questo motivo che le tombe venivano considerate come case dove venivano deposti oggetti utili o i canopi (vasi funerari) che riproducevano le fattezze del defunto.

Le tipologie tombali si differenziano a secondo dei luoghi e della natura del terreno: a tholos con copertura a falsa cupola (Tomba della Montagnola di Sesto Fiorentino – Firenze), o a camera ipogeica (Tomba François a Vulci), murata o scavata nella roccia tufacea segnalata all’esterno, soprattutto nei secoli VII e VI a.C., da tumuli di terra leggermente conici, talora di grandi dimensioni, retti alla base da un anello in muratura. Non mancano esempi di tombe a dado (Tomba dei Rilievi, Cerveteri – Roma) o a edicola (Tomba del bronzetto offerente, Populonia – Livorno).

Sarcofago dei coniugi di Cerveteri, VI sec., Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma

Fra le più belle espressioni dell’arte etrusca ricordiamo il complesso scultoreo del Sarcofago dei coniugi di Cerveteri, la Lupa capitolina e la statua di Aulo Metello detto l’Arringatore. La prima opera è testimonianza di una grande raffinatezza di composizione, ma anche di grande affetto coniugale e di particolare rispetto della figura femminile, qui in primo piano, cinta dalle braccia del marito. Due volti sorridenti, sereni, con le spigolosità tipiche dell’arte etrusca (mento, zigomi, spalle), nella riuscita intenzione di trasportare i due protagonisti di questo racconto storico verso l’eternità desiderata. E’ la dimostrazione di come gli Etruschi volessero allontanare la paura della morte, della fine della vita terrena.

Lupa capitolina, Musei Capitolini, Roma (foto Rabax63).

La Lupa, invece, è un’opera di grande realismo, con una fisicità asciutta e scattante, i denti digrignati, il pelo del collo irsuto, il torso che lascia intravedere le costole: è l’atteggiamento della madre che protegge i propri figli da un potenziale pericolo. L’opera in bronzo è l’evidente frutto di una lavoro paziente e raffinato. I due gemelli che allattano (Romolo e Remo) sono stati aggiunti successivamente, nel periodo rinascimentale.

Arringatore, Statua romano-etrusca riproducente Aulo Metello, bronzo, II sec. a.C., Museo Archeologico Nazionale di Firenze (foto da italicaresblog.wordpress.com).

Infine l’Arringatore: una figura di uomo mite, di grande compostezza ed equilibrio morale, il corpo esile avvolto in una semplice toga, lo sguardo fisso come di chi sta declamando le ultime parole di un’ultima arringa, il braccio proteso in avanti che richiama la folla di astanti o forse l’ultimo saluto, prima della sua dipartita. Un gesto comunque molto umano, vibrante di emozioni, di paura. La paura di ogni etrusco che abbandonava la vita per andare incontro a un mondo sconosciuto.

I ROMANI

A sud dell’Etruria c’era una piccola regione popolata dai Latini, gente rozza dedita prevalentemente all’allevamento di ovini. Ma anche un popolo belligerante con una forte volontà di espansione.

La leggenda di Alba Longa

Una leggenda vuole che, dopo la distruzione della città di Troia da parte dei Greci (è la guerra di Troia narrata da Omero nei suoi poemi) Enea, il protagonista dell’Eneide di Virgilio, e un gruppo di compagni, dopo un lungo peregrinare, giungano sulle coste del Lazio. Qui Enea sposa Lavinia, figlia di Latino, il re del luogo, e fonda la città di Lavinio, dalla quale poi sorgerà Alba Longa.

La nascita di Romolo e Remo

Una discendente di Enea, Rea Silva, sacerdotessa della dea Vesta e figlia di Numitore, il re di Alba Longa, viene rapita dal dio della guerra, Marte, e da questa unione violenta nascono due gemelli, Romolo e Remo. Numitore aveva un fratello, Amulio, aspirante al trono di Alba Longa, il quale, per paura di rivendicazioni del trono da parte dei piccoli eredi legittimi, li fa gettare nel Tevere. La cesta si incaglia in un’ansa del fiume e i bambini vengono trovati e allattati da una lupa (animale sacro a Marte, padre di Romolo e Remo) e poi accuditi e allevati dal pastore Faustolo e da sua moglie Acca Larenzia. Una volta cresciuti, Romolo e Remo tornano ad Alba Longa, uccidono Amulio e rimettono Numitore sul trono.

La nascita di Roma

I gemelli decidono poi di fondare una nuova città sul colle Palatino, presso il quale la lupa li ha salvati: scrutano quindi il volo degli uccelli, perché capace di rivelare la volontà degli dèi, e poi con l’aratro tracciano il “sulcus primigenius”, i confini sacri della città; poi dispongono in terra grosse pietre chiamate “terminali”, perché consacrate a Terminus, dio dei limiti, e si iniziano a costruire le mura, ritenute sante e perciò inviolabili. Remo, invece, tenta di violarle: un atto sacrilego che paga con la morte. Romolo diventa, allora, il primo re della città e le dà il nome di Roma.

Così inizia la storia della città eterna, il 21 aprile del 753 a.C.

Il legame con gli Etruschi

E’ dagli Etruschi che i Romani apprendono le prime tecniche costruttive basate sull’utilizzo di archi, volte e cupole. Grazie a questi strumenti potranno permettersi delle strutture architettoniche grandiose e robuste, capaci di sopportare enormi carichi. I Romani saranno i primi, infatti, a costruire abitazioni su più piani. L’ambiente urbano romano era perciò notevolmente differente da quello greco: il primo utilizzava un materiale povero come il mattone, facilmente malleabile e adatto a creare strutture curvilinee; il secondo era estremamente lineare, squadrato, difficilmente modellabile perchè utilizzava una materia nobile ma durissima, il marmo.

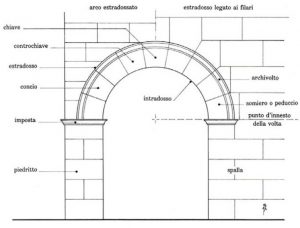

Con l’arco, per la sua capacità di sopportazione e di distribuzione dei pesi, i Romani costruirono utili acquedotti, solidi ponti di attraversamento fluviale e le abitazioni, dalle più umili alle più monumentali. L’arco è sorretto da due pilastri o colonne ed è formato da una sequenza di blocchi di pietra, detti conci, bloccati nella parte centrale da un concio più grande detto chiave di volta. La cornice superiore prende il nome di archivolto, mentre la parte sottostante e interna si chiama intradosso.

Con l’arco, per la sua capacità di sopportazione e di distribuzione dei pesi, i Romani costruirono utili acquedotti, solidi ponti di attraversamento fluviale e le abitazioni, dalle più umili alle più monumentali. L’arco è sorretto da due pilastri o colonne ed è formato da una sequenza di blocchi di pietra, detti conci, bloccati nella parte centrale da un concio più grande detto chiave di volta. La cornice superiore prende il nome di archivolto, mentre la parte sottostante e interna si chiama intradosso.

In età monarchica (753-509 a.C.) prevalgono i lavori pubblici e le strutture architettoniche funzionali, quali gli acquedotti, le terme (per l’igiene e la salute personale, ma anche per gli incontri tra uomini d’affari), i circhi (per le esibizioni sportive), gli impianti fognari (le cloache), le strade lastricate di pietre (con l’uso di diverse tecniche). A questo periodo appartengono il Circo Massimo (di cui oggi si conserva l’area ma non struttura), la via Appia e la via Aurelia, tuttora esistenti.

In età repubblicana (509 – 27 a.C.), nessuna forma d’arte si manifesta a Roma se non attraverso opere d’importazione, derivate dalla spoliazione delle città dei popoli vinti in battaglie per la conquista del territorio.