In una Messina plumbea, sepolta dalle macerie, arrivarono dal mare il Re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena, la mattina del giorno 30. La loro nave fu preceduta dall’arrivo di un’imbarcazione della N.G.I. denominata Roma e da una torpediniera in assetto di guerra, affiancata da due agili navigli. Alla loro vista, si staccarono dal porto alcune chiatte e le barche dei pescatori con a bordo decine di feriti bisognosi d’assistenza.

La nave reale approdò al largo della spiaggia di S. Salvatore dei Greci e i sovrani scesero a terra sotto una pioggia battente, accompagnati da ufficiali in divise blu e bianche. I sottoufficiali e i marinai rimasti sulle navi respinsero animatamente le richieste d’aiuto provenienti dalle imbarcazioni raccoltesi numerose sotto le loro sponde. I feriti, contrariati e stanchi, fecero rotta verso le navi russe e francesi.

Vittorio Emanuele ed Elena fra i soccorsi

Re Vittorio Emanuele III fra i soccorsi, dietro, la Palazzata distrutta

In città, il Re inorridì alla vista di quelle macerie e di quei corpi martoriati e provvide prontamente a spedire un telegramma a Giolitti in cui gli intimava di inviare «navi, navi e navi». Vittorio Emanuele volle controllare ogni dove, visitò ogni angolo della città. Arrivò persino all’Osservatorio astronomico, dove, dietro richiesta del geofisico Rizzo, fece pervenire una guardia militare armata allo scopo di preservare i libri e gli strumenti sismici ivi custoditi.

La Regina Elena di Montenegro si prende cura dei superstiti

La Regina Elena, dal canto suo, organizzò i soccorsi all’interno dell’ospedale allestito sulla nave Slava e la si descrive intenta a tagliare strisce di stoffa per farne delle bende, fasciare le ferite, distribuire acqua, dare conforto agli ammalati. Un ufficiale russo, in un’intervista al Corriere della Sera, testimoniò di aver visto la Regina Elena di Montenegro prestare incessanti soccorsi a bordo della Slava dal suo arrivo fino a quando la nave partì alla volta di Napoli con a bordo cinquecento feriti.

La presenza dei regnanti fu determinante perchè contribuì notevolmente al sostegno morale della popolazione superstite, anche se il lavoro da fare era immane e molti erano ancora sepolti vivi, sotto cumuli di macerie.

Il giorno 1 gennaio continuava a piovere e i soccorsi portavano altri feriti sul molo affinché fossero imbarcati, ma i soldati del generale Mazza erano impegnati nel trasporto delle coperte e dei viveri portati di fresco dalla nave americana Celtic. Ben ventiquattro feriti perirono nell’attesa e, nei mesi successivi, per questo e altri fatti, alcuni ufficiali e soldati italiani furono sottoposti a un processo penale.

Il cronista Longo continua ad esaltare la generosità dei popoli stranieri

Arrivo della scialuppa di salvataggio della Celtic a Messina

La nave Celtic, con vero spirito d’abnegazione, durante quei duri giorni di gennaio, compì la traversata oceanica per sei volte, trasportando ventiquattromila tonnellate di viveri, bevande, coperte, tende, funi e quant’altro provenisse dalla benefica mano del popolo americano. La maggior parte di questo carico finì nei depositi della Cittadella, pronto ad essere distribuito secondo i criteri dell’esercito del Mazza, ovvero venduto a caro prezzo. Solo dopo quattro mesi da quella data i prezzi furono drasticamente abbassati.

Intanto a Messina, i militari continuavano a rastrellare denari e preziosi. I marinai russi avevano raccolto una cifra di circa venti milioni di lire, che consegnarono ai soldati della Cittadella. Qui, infine, furono depositati valori fra cartelle di rendita, titoli del debito pubblico, gioielli, pietre preziose, oro e argento per più di ottanta milioni di lire. Queste somme sarebbero bastate, da sole, a ricostruire la città da cima a fondo. Ma non andò esattamente così. Il nove di gennaio il commissario straordinario Mazza, «che stava sempre a bordo del Savoia», sospese i permessi di scavo a tutti i privati, cosicchè non fu più possibile compiere ricerche di alcun tipo, neanche di persone.

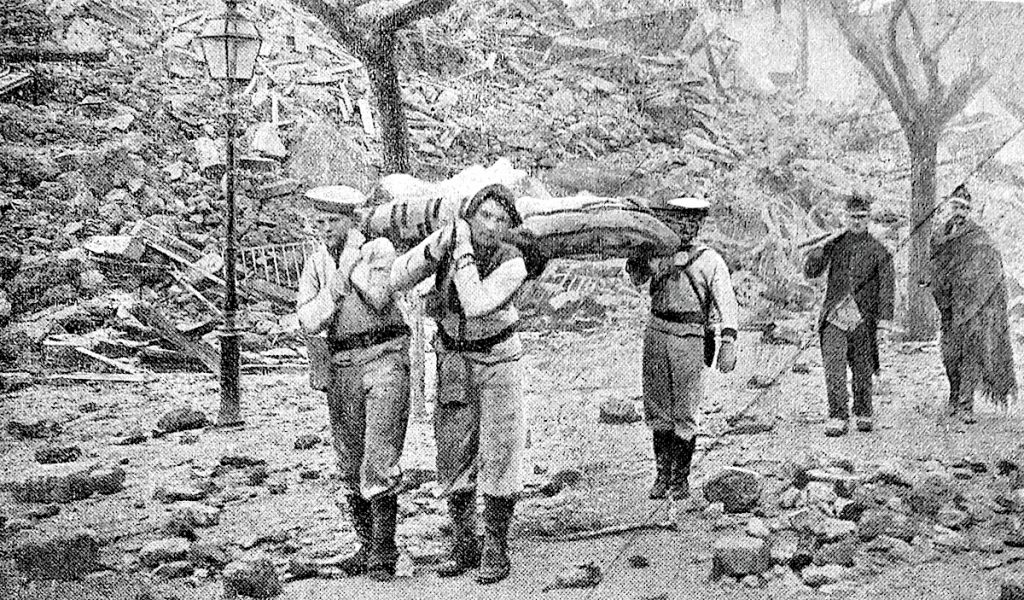

Marinai russi trasportano i cadaveri tratti dalle macerie di Messina

La gestione della Cittadella, per tutto il 1909, passò nelle mani di vari comandanti dei reparti militari e i valori accertati, alla fine, corrisposero a circa trentacinque-quaranta milioni di lire.

Con un decreto del 13 gennaio 1909 fu ordinata la consegna dei valori, del denaro, dei titoli di credito e di rendita rinvenuti nello sgombero, ad una Commissione appositamente costituita, previa stesura di un verbale da parte delle autorità civili e militari. Dal sette febbraio gli stessi beni furono destinati alla sede del Banco di Sicilia di Palermo. Gli oggetti di poco valore, le masserizie, gli utensili e gli arredi domestici furono consegnati al pretore competente. Le macerie, il ferrame, il legno furono impiegati in opere di pubblica utilità o venduti e il ricavato consegnato al Patronato Regina Elena.

Ai superstiti non restò che sperare negli aiuti esteri.

Gli alimenti che il mondo spedì perchè i messinesi fossero nutriti, furono ripetutamente bloccati dall’esercito e dalla marina italiani. I contributi in denaro della beneficenza pubblica, corrispondenti a circa sessanta milioni di lire, furono depositati in gran parte presso la Banca d’Italia, sede di Roma, e distribuiti in maniera poco ortodossa. Tranne quelli gestiti in proprio dai Comitati di soccorso nelle varie città italiane.

Fine dei sussidi

Per partecipare all’elargizione dei sussidi, i superstiti messinesi avrebbero dovuto presentare una domanda al Governo Italiano, corredata dalla propria situazione economica e familiare. A raccogliere la grande quantità di domande di persone di ogni estrazione sociale, dagli operai, agli industriali, ai commercianti, fu mandato a Messina, verso la prima metà di febbraio del 1909, il cavalier Franzè. Questi, accatastate le pile di richieste dei cittadini messinesi, fece rotta verso Roma e mantenne la parola data. A luglio, infatti, arrivarono i primi contributi e si verificarono scene d’assalto: «I poverelli fanno ressa ed hanno ragione, tanto più che i poliziotti li spingono e l’insultano; ma a questo punto il Prefetto Buganza sorge, insorge, imperversa – e facendo sgombrare gli uffici, grida: non c’è più niente per nessuno! Fuori, miserabili! I sussidi sono terminati».

Di fatto, afferma Longo, furono accontentati solo quelli che avevano qualche conoscenza presso l’esercito, la marina o i politici romani. Fu per questo che, su sessantamila superstiti, arrivarono a Roma circa centottantamila domande: fra chi non aveva ricevuto nulla e chi voleva approfittare dei benefici pubblici, il numero delle richieste aumentò di quattro-cinque volte rispetto alle vere esigenze. In media, ogni superstite avrebbe dovuto vedersi recapitate mille lire, ma ci fu chi ricevette un sussidio di cinquanta lire annue come chi di diecimila. E non sempre chi riceveva di più presentava un maggior bisogno: inspiegabilmente la signora Giulia Catanzaro, vedova Trigona, ricevette un sussidio di diecimila lire annue, vedendosi piombare una fortuna nelle sue tasche, mentre la signora Bonanzinga, vedova senza alcuna proprietà, ricevette un sussidio di appena cinquanta lire; la vedova del facoltoso colonnello Cappuccio, ebbe un sussidio di cinquemila lire annue, pur godendo di una rendita familiare di trentamila lire l’anno; la vedova del «milionario» Pulejo, proprietaria dei Molini Gazzi, e quella del ricco Trombetta, ebbero entrambe sussidi di cinquemila lire annue. E cifre più ricche arrivarono nelle tasche dei professori Buscemi e Oliva. Il colmo fu raggiunto allorquando tre signore di Castroreale, le sorelle Licari, pur non essendo state coinvolte nel terremoto e non avendo perso alcun familiare a Messina (solo un paio di botteghe), ricevettero dal Governo un sussidio di ben mille lire pro capite.

Il canale delle conoscenze probabilmente era il mezzo più utilizzato per la distribuzione dei sussidi, a tal punto che anche note prostitute della città ricevettero un contributo variabile dalle mille alle millecinquecento lire l’anno.

La maggior parte di queste somme si perse nella burocrazia del Governo italiano, nella gestione del capitale, nella carta bollata, nelle missioni militari. A tal proposito, Longo ricorda di aver chiesto giustizia direttamente al sindaco di Roma, il gran massone Ernesto Nathan, neoeletto presidente del Comitato di Soccorso, ma l’ingresso presso la sua stanza gli fu negato.

I «Reali Carabinieri», così com’erano apostrofati dal Longo, avevano organizzato un piccolo espediente per racimolare alcune lire: quando i superstiti si presentavano con il buono per avere diritto al sussidio, gli si chiedeva, quale sistema di riconoscimento personale, una certificazione firmata da un notaio o da un avvocato. Due secondini, vista l’immediata difficoltà dei richiedenti, si dichiaravano disponibili ad apporre una firma per il riconoscimento, dietro un piccolo compenso in denaro.

Gli inutili processi per la cattiva gestione di uno stato di calamità

Alla fine dello stato d’assedio, il generale Mazza e i suoi ufficiali, afferma Longo, anche e soprattutto in virtù delle pesanti denunce fatte dalla stampa nazionale ed estera, finirono sotto processo. Il Consiglio Superiore di Guerra sospese il Mazza, che diventò di lì a poco senatore del regno, e assolse con formula piena l’ammiraglio Vercelli e il generale di Condino.

Inoltre, fu impossibile restituire tutto il patrimonio raccolto, perchè il Governo richiedeva ai proprietari la descrizione dei valori, cosa alquanto improbabile, soprattutto per i beni dei parenti defunti. Scrive Longo: «Non bastava averli trovati nelle loro case? Così fu che il Governo fu l’unico erede di tutto».

Longo non poté fare a meno di parlare di «sopraffazione dei diritti dell’uomo», quei diritti tutelati dagli articoli 27 e 29 della Costituzione Albertina sul domicilio e la proprietà, e dall’articolo 71 sul divieto di sostituire i giudici naturali da commissioni e tribunali straordinari.

«E invece si fece».

Articoli precedenti sul Terremoto di Messina:

- Messina 1908-2018: i 110 anni del terremoto che unì gli italiani più dell’Unità

- 28 DICEMBRE 1908: storia di una tragedia annunciata

- Storia di un superstite del terremoto di Messina: Antonio Barreca

- Messina 1908: “quale spettacolo terrificante!”

- Storia del primo telegramma che annunciò il terremoto di Messina al mondo

- Da «Via del Corso» a «Corso Cavour»

- Messina? Già cancellata prima del terremoto

- Le mani sulla città

- Un intellettuale dissidente a Messina: Riccardo Hopkins

- Il dramma delle alluvioni a Messina

- Le acque messinesi nelle mani dei privati

- Arriva il re!

- Le piaghe di Messina

- Messina alle soglie di un governo liberale

- Il potere dei palazzi

- Ottocento borghese: le mani su Messina

- Trasformismo “alla messinese”

- La Voce di Gaetano Salvemini

- L’acqua: da risorsa naturale a strumento di potere

- Il giorno dopo il terremoto: i soccorsi russi e inglesi

(1) Tratto dal libro di Dario De Pasquale “LE MANI SU MESSINA prima e dopo il terremoto del 28 dicembre 1908. Giochi di potere, politica, malaffare, potentati locali, rapporti con il governo italiano e resoconto a 100 anni di distanza.”, [2006].

(2) D. De Pasquale, I Marchesi di Cassibile, ABC Sikelia Ed., 2018

Se vuoi ricevere il mio libro GRATIS in formato eBook, lasciami la tua email qui o iscriviti alla mia newsletter.